聾学校日記

謹賀新年

明日の始業式を前に、先生方の子どもたちを迎え入れる準備が進んでおります。職員玄関には鏡餅の飾りが展示されています。すでに、部活動は始動していて、今朝も中・高等部生が練習に励んでいます。今年も活躍が楽しみです。

校長室にもかわいい年賀状が届いていました。

明日は、冬休みを楽しんだ子どもたちが登校してきますので楽しみです。

宿題はおわっているかな。おわってなくても、元気に登校してきてください。

12/23 大掃除、そして終業式

高等部、中学部生は、朝から教室の大掃除を行いました。聞くところによると、中学部生は毎年大掃除にかける熱量が違うとのことで、教室内の荷物を一旦廊下に出して、普段は手が行き届かないところまで、頑張って掃除していました。

2学期の終業式にあたり、表彰を渡行いました。書道、作文、絵画、漢字検定等、夏休みや二学期の頑張りが入賞という形で現れた児童生徒のみなさん、おめでとうございます。

幼稚部は、2学期の読書賞を渡しました。多い子は数百冊の本を読んでいます。また、幼稚部では、二学期にできるようになったことを、何人かが発表してくれました。エプロンを一人で着られるようになった。給食の箸箱を開けられるようになった、牛乳パックをひらいて片付けられるようになった。などです。

今日の給食 【クリスマス献立】

(ミニロールパン、牛乳、ハニーマスタードチキン、かぼちゃのポタージュ、コーンサラダ、クリスマスデザート)

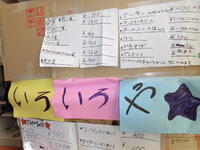

12/22 お店やさんが開店

先週、「月曜日の5時間目に、4年生がお店やさんをするので来てください。」と案内があり、行ってみると宣伝の効果が効いてか、たくさんのお客さんが来店していました。教室の中には、段ボール作ったお店と、教師用机を利用して作ったお店が2店舗ありました。一つのお店では、飲み物や調理を提供。もう一つのお店では、薬も提供。私はライオンの薬を注文してみました。冬休み前のひとときを楽しく過ごせていました。

また、5年生は秋に収穫した米を炊いてみました。一口分ずつラップにくるんで試食を持ってきてくれました。少々焦げていましたが、噛みごたえのある、おいしいご飯だったと思います。感想を直接伝えようと、その場で食べてしまったので、写真を撮るのを忘れてしまいました。

今日の給食(有機栽培米、牛乳、竹輪の蒲焼、れんこんのツナマヨサラダ、冬至汁)

今年の給食もあと1日、明日はクリスマス献立です。

12/19 小学部手話教室

今日は小学部で、児童向けの手話教室を開催しました。午前中に行った低学年は、「立つ」「座る」といった動詞の手話を学び、動詞ビンゴゲームをして楽しみました。午後から行った高学年は、「成人の日」「建国記念日」「春分の日」といった祝祭日の学習をしたり、デフリンピックのお話を伺ったりしました。講師でみえたお二人の先生を囲み、楽しく手話教室が行われました。

今日の給食(しょうゆラーメン、牛乳、春巻、海藻サラダ)

明日は、北関東聾学校卓球大会があります。

これが最後の大会となる高等部3年生、初めてユニホームに袖を通して大会に出場する中学部1年生。チーム一丸となって、試合を楽しんできてもらいたいと思います。写真は18日の放課後の様子です。練習に熱が入っていました。

12/18 来客用の駐車場表示を立て替え

高等部情報デザイン科の生徒が作成した来客用の駐車場表示札が完成。本日、2名の生徒が協力して立札を立て替えました。「これまでの立札は老朽化し、わかりづらくなっている。」ということで、情報デザイン科の生徒に制作依頼がありました。生徒は来校者に見えやすく、丈夫な立札を作ろうと、これを課題研究として幾通りかのデザインを考え、丁寧に制作しました。釘は使わずに作るというこだわりの立て札。文字の見えやすさはもとより、風雨によって文字が薄くならないように工夫。文字の黒色は塗料で書いたのではなく、文字を彫った上にグルーガンで黒色を埋め込む手間をかけています。完成した立札は5本。本日、3・4校時に生徒2名が設置しました。来校の折に見てみてください。

今日の給食(有機栽培米、牛乳、あじフリッター、関東煮、水菜とささみのごま和え)